Clítoris

El clítoris es el órgano eréctil que se encuentra en la parte superior de la vulva de la mujer. Etimológicamente clítoris en latín significa Llave.

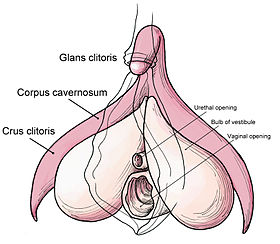

Anatomía

Está unido a los labios menores y recubierto parcialmente por éstos. De hecho, habitualmente son sólo visibles el capuchón y el glande del clítoris, que se hallan en la parte superior de los labios menores, y que forman apenas una décima parte del volumen total del clítoris.

Cuando las células de la cara interna del prepucio del clítoris se descaman y hacen la degeneración grasa que les caracteriza, forman el esmegma, como en el caso masculino. La higiene habitual impide que éste se acumule. Si lo hiciera, produciría irritaciones y adherencias, como sucede, de hecho, en los casos de fimosis del clítoris.

En él se concentran los nervios que producen placer sexual en la mujer. En efecto, este órgano no tiene otra función conocida hasta el momento que la de causar placer de tipo sexual a la mujer, por lo que en algunas sociedades del continente africano se practica la mutilación sexual de las mujeres: la ablación de clítoris consiste en su mutilación antes de que las jóvenes lleguen a la menarquia para tratar de impedir que conozcan el placer sexual.

Véase también: infibulación

Tamaño

El clítoris en toda su longitud puede llegar a tener un tamaño de 10 a 13 cm, mientras que el glande clitoriano mide entre 3 y 4 mm de ancho y 4 y 5 mm de largo (en estado de reposo) mientras en erección puede alcanzar los 1 a 1.5 cm de longitud en la mujer promedio. La parte visible del clítoris es el glande y es extremadamente sensible a la estimulación directa en la mayoría de mujeres, prefiriendo la estimulación indirecta a través del prepucio o capuchón clitoriano, el glande constituye solo la octava parte de todo el clítoris.

Desarrollo

En el desarrollo embrionario, hay una fase en que ambos sexos son indistinguibles. El desarrollo del clítoris y los órganos sexuales externos de la mujer comienzan a partir de la 7ª semana de la vida embrionaria. El clítoris se desarrollará a partir del tubérculo genital análogo al glande del hombre.

En fases muy tempranas, el clítoris realmente parece un pequeño pene, pero, gracias a la acción de las hormonas maternas, adquiere su localización —anterior a la uretra— y tamaño, más pequeño que en el varón.

Una malformación relativamente común es la masculinización de los órganos sexuales femeninos externos, y en especial el clítoris, que se vuelve de un tamaño mayor.

Historia de su descubrimiento

El término clítoris procede del griego antiguo κλειτορίς (kleitorís), que fue reintroducido sin cambios en el Renacimiento. El primer médico antiguo en haberlo nombrado fue Rufo de Éfeso (siglos I-II d. C.). Además, se sabe que en griego existía un verbo derivado: κλειτοριάζω (kleitoriázō), que significaba "acariciar(se) el clítoris para producir placer".

La literatura médica moderna menciona por primera vez la existencia del clítoris hacia el siglo XVI, aunque hay disputas sobre el momento exacto. Renaldo Columbus (también conocido como Mateo Realdo Colombo) fue un profesor de cirugía en la Universidad de Padua, en Italia, y publicó en 1559 un libro llamado De re anatomica, en el que describió "la sede del placer femenino". Columbus concluyó que "como nadie ha descubierto estos detalles y su propósito, si se permite que le dé nombres a cosas que descubro, debería ser llamado 'el amor o dulzura de Venus'."

La aseveración de Columbus fue rechazada por su sucesor en la universidad, Gabriele Falloppio (descubridor de las trompas de Falopio, actualmente denominadas tubas uterinas), que se adjudicó el ser el primero en descubrir el clítoris. En el siglo XVII, el anatomista holandés Caspar Bartholin (véase glándulas de Bartolino) rechazó ambas pretensiones, diciendo que el clítoris ya era ampliamente conocido por la ciencia médica desde el siglo II.

Durante la época victoriana del siglo XIX, las mujeres que padecían de problemas uterinos, hormonales o emocionales eran diagnosticadas con una supuesta enfermedad llamada histeria femenina, la cual no tenía remedio y solo podía ser aminorada por medio de masajes de clítoris (equivalentes a lo que hoy en día reconocemos como masturbación).[2] Los médicos manipulaban la vulva de la "paciente" hasta que esta alcanzaba el orgasmo, momento en que se aplacaban los síntomas de su mal. La lista de síntomas asociados con este mal era tan larga que llegó un momento en que el número de casos se convirtió en una epidemia; casi cualquier dolencia leve podía servir para diagnosticar histeria,[3] . Cabe notar que muchos de esos síntomas -por ejemplo la pesadez abdominal, la "lubricación vaginal excesiva" y la conducta lujuriosa- serian reconocidos hoy en día como indicios de frustración sexual.

El famoso ginecólogo William Masters y la trabajadora social Virginia Johnson (conocidos popularmente por sus dos apellidos juntos: Masters y Johnson) son considerados pioneros del estudio de la respuesta sexual humana; ambos efectuaron extensos estudios sobre el clítoris.

En los años 1970 la palabra clítoris era considerada ofensiva en los medios de comunicación estadounidenses, pero en los últimos años ha desaparecido de la lista de palabras tabú.

Se cree que el primero que usó la palabra clítoris en la televisión fue el doctor Rich O'Brien, un colega de Harvard de Garabedian, durante el programa conducido por la doctora Ruth Westheimer.

En algunas culturas africanas se practica la infibulación o la ablación (mutilación total o parcial) del clítoris a una edad muy temprana, para evitar que las mujeres conozcan el placer sexual y el orgasmo. Esta práctica es considerada, en esas culturas, parte de un rito de iniciación a la pubertad que se supone protege la virginidad de las mujeres y asegura que vivirán en castidad hasta el matrimonio. Pero, para otras sociedades, creencias o culturas se trata de una forma de discriminación hacia la sexualidad de la mujer.

%20copy.jpg)